尿酸の正体とは・・・

今回は、健康診断や人間ドックでも指摘されることが多い、特に中年男性においては指摘されている方々も多いと思われる「尿酸」というものについてお話をしてみようかと思います。

尿酸と言えば、痛風、ビールの飲み過ぎ、贅沢な食事、プリン体・・・その辺りがキーワードとして即座に思い浮かぶ方も多いかと思います。疾患で言えば、痛風や尿路結石、動脈硬化や心疾患などとの関連性も挙げられており、悪い体内物質の一つといった捉え方をされることが多い尿酸ですが、果たして本当にそうなのでしょうか???

尿酸の体内動態を見てみると、尿酸は腎臓の尿細管という場所を通過する際に90%程度が血液中に再吸収されます。

そして最終的に尿へと排泄されるのは10%程度となっています。換言すると、90%もの尿酸が再度吸入されて血液中を回っていると言うことです。人間はそういった仕組みを今もまだ兼ね備えているのです。このことから尿酸が、悪い部分だけ持っている体内物質では無いということの証明でもあると自分自身は考えています。

当院で私は抗加齢医学専門医として広義のアンチエイジングアプローチを実践しております。そこで老化の要因としての’酸化’という点に注目してみると、尿酸の捉え方というものが見えてくるような気がします。

ヒトやサルなどの霊長類以外の動物の多くはビタミンCの体内合成ができます。それは何らかの理由にて活性酸素が過剰発生した際に、ビタミンC体内合成を通じて対応することを可能としています。一方で、ヒトはビタミンCを体内合成できないのですが、活性酸素が過剰発生した時はどう対応するのでしょうか?その点に対応すべく我々人間に残されている仕組みが、まさに今回の’尿酸’であると考えられます。

尿酸が上昇しているということは、過剰な活性酸素が発生している状態(酸化ストレスが上昇している状態)です。

この状態はカラダが合目的に尿酸を上昇させているとも考えることができます。酸化ストレス上昇に対する防御反応として尿酸を上昇させ、カラダとして対応をしていると考えると、医薬品を使用して尿酸の数値を下げておくことが妥当なのか否かという点には、疑問符が付きます。高い尿酸値を下げることの意義については今まで日本、海外問わず様々な臨床試験が複数実施されています。しかしながら、日本と海外では治療方針が異なっている現実もあり、結論には至っていない現状があります。

医薬品を用いて尿酸を下げることの意義については結論を見ない現状ではあります。が、痛風発作が出たり、尿酸値が高くなっているということは酸化ストレスが非常に高い状態にあるということだけは確実に言えそうです。医薬品を用いて尿酸値を下げる下げないに関わらず、酸化ストレスの高い状態であるという本質的な部分にアプローチをする。このことにこそ予防医療としての意義があるのだと自分自身は考えています。

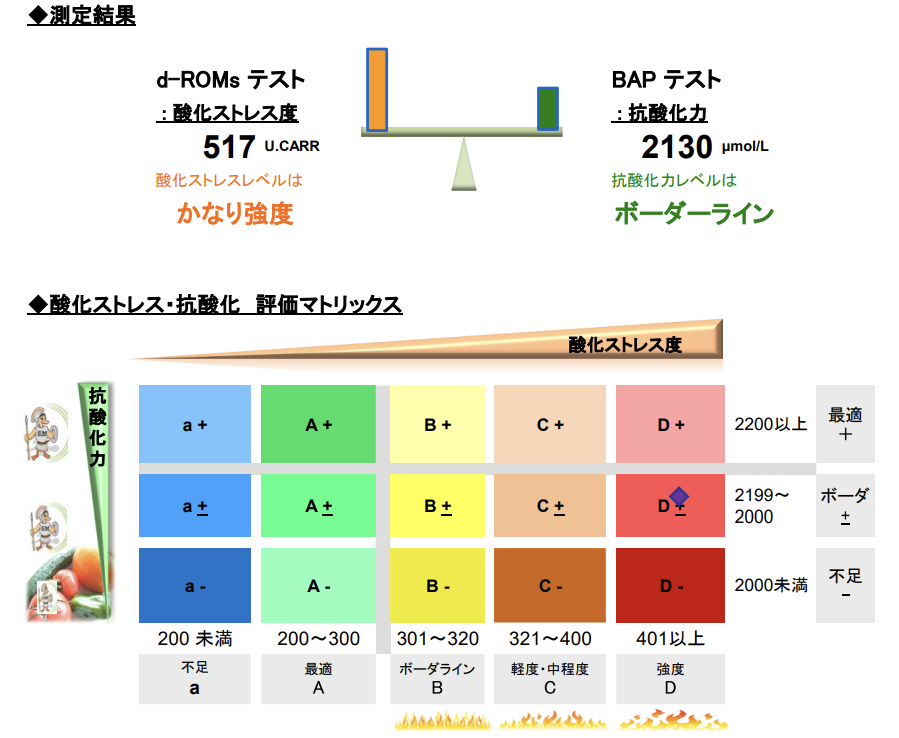

2025年2月16日、京都マラソンで初フルマラソンに挑戦します。酸化ストレスが強くかかるトレーニングをこの1年間継続してきましたが、種々のアプローチによってその辺りをマネージメントしながらここまで辿り着きました。マラソン後にも酸化ストレスの状態をチェックしてみますので、初マラソンで得たものを次回はお届けしようかと思っています。

健診や人間ドックで尿酸が高いと言われている方、一度、酸化ストレスのチェックをしてみませんか?

![京都御池メディカルクリニック[予防医療、検査、がん治療]](/common/images/logo_head.svg)